“Atravesaremos, gracias al poder la música, la sombría noche

de la muerte”, cantan de la mano Tamino y Pamina en las escenas finales de La flauta mágica (Die Zauberflöte),

tras haber superado las pruebas impuestas por Sarastro y su camarilla de

sacerdotes para acceder al Templo de la Sabiduría. Ese sería el resumen del

gran viaje iniciático de la oscuridad a la luz que, disfrazado de cuento de

hadas, se erigió en última creación lírica de Mozart y síntesis postrera de su talento

sobrenatural, actualmente en cartel en el Teatro Real de Madrid.

Compuso Mozart una obra que no cabe tildar de ópera, como

tampoco de mero singspiel (teatro cantado, similar a

nuestra zarzuela), pues su dimensión

y alcance dejan muy atrás tal concepto, en 1791, ya en la fase última de su

corta vida, y en unos momentos muy delicados para él, de penurias materiales,

de sufrimiento anímico y espiritual, debido al ostracismo a que se vio relegado

poco antes de morir. Fue en uno de sus viajes a la caza de encargos por la

cortes de Europa, cuando Mozart conoció a Emanuel Schikaneder, el autor del

libreto y, al igual que él, masón confeso, quien lo inspiró para componer el

que hoy se considera su testamento musical, según los ideales de justicia,

igualdad, fraternidad y saber basado en la razón, rasgos definitorios de las sociedades

masónicas.

La obra se presenta como un cuento infantil, en lo que

constituye un puro envoltorio. En su arranque, Tamino, un extraño príncipe,

huye de una serpiente gigante a la que dan muerte tres damas al servicio de la

Reina de la Noche. Seguidamente, el príncipe conocerá a su compañero de

aventuras, el pajarero Papageno, un tanto desafortunado en el amor. Junto a él,

se lanzará a una suerte de gincana cósmica tras

recibir la encomienda por parte de la Reina de la Noche de rescatar a su hija

Pamina, de quien Tamino se enamorará en el acto al contemplar su retrato.

Pamina está en manos de un supuesto tirano llamado Sarastro, quien se revelará

en realidad como un hombre sabio, el gran sacerdote de la Orden de Isis y

Osiris. Para sortear los peligros que les surgirán por el camino, las trampas y

acechanzas de las fuerzas del mal (personalizadas en la propia Reina de la

Noche, en sus damas, y en Monostatos, el sirviente traicionero de Sarastro),

así como las tres pruebas que habrán de pasar para ingresar en la citada orden,

la pareja protagonista recibirá un par de instrumentos musicales capaces de

obrar el encantamiento a su alrededor: una flauta mágica para Tamino, y unas

campanillas o carillón para Papageno.

Como se aprecia, todo en La flauta mágica se

entiende desde el punto de vista del símbolo, de los juegos de elementos

antitéticos. Al reino de lo oscuro y de las fieras, de las cavernas y

pasadizos, del frío y del silencio en forma de candados, se opone el reino de lo

luminoso y de las criaturas celestes, de los templos y jardines egipcios, de la

radiación solar y de la música, simbolizada en los instrumentos mágicos. El número

tres, por su parte, está presente en toda la obra desde los acordes iniciales

de la obertura, pasando por los tríos de damas y de muchachos protectores, las

tres pruebas de iniciación, etc.

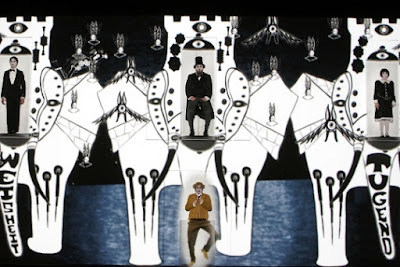

El Teatro Real nos trae en esta ocasión un montaje del australiano Barrie

Kosky,

procedente de la Komische Oper de Berlín, que ha sido aclamado allí donde se ha

estrenado. Son muchos los atrevimientos de esta producción, polémicos algunos,

si bien los aciertos pesan más en el balance del conjunto. En primer lugar, una

apuesta radical por un nuevo concepto de escenografía, genuina del siglo XXI,

en el que todos los decorados y elementos de atrezo son animaciones digitales.

En un planteamiento completamente opuesto a la tradición de los teatros de

ópera, que siempre han fundamentado su diseño en la profundidad y perspectiva

del escenario, el montaje renuncia a esa profundidad, sitúa el plano de

proyección casi a la altura del telón de boca, y es en dicho espacio donde

tiene lugar toda la representación. Los cantantes quedan comprimidos en esa

estrecha franja horizontal y han de interactuar en todo momento con las

imágenes virtuales. A partir de ahí, el despliegue de fantasía es desbordante.

La obra, por su carácter mágico y de fábula, resulta propicia para ello. El

resultado a ojos del espectador es el de una viñeta animada, una especie de

linterna mágica en la que la mezcla de estéticas y de iconos de la cultura pop

adquiere carácter casi hipnótico. El lenguaje del cine se impone desde el

principio en sucesivos homenajes a los orígenes del séptimo arte: así el

Papageno transformado en Buster Keaton; el Monostatos, en Nosferatu; o el

Sarastro al modo de Abraham Lincoln en El nacimiento de una nación. Y lo que sin duda es más peliagudo aún, y fuente de algunas críticas: la

sustitución de los diálogos de la obra original por sucintos letreros

proyectados al estilo del cine mudo.

El Teatro Real nos trae en esta ocasión un montaje del australiano Barrie

Kosky,

procedente de la Komische Oper de Berlín, que ha sido aclamado allí donde se ha

estrenado. Son muchos los atrevimientos de esta producción, polémicos algunos,

si bien los aciertos pesan más en el balance del conjunto. En primer lugar, una

apuesta radical por un nuevo concepto de escenografía, genuina del siglo XXI,

en el que todos los decorados y elementos de atrezo son animaciones digitales.

En un planteamiento completamente opuesto a la tradición de los teatros de

ópera, que siempre han fundamentado su diseño en la profundidad y perspectiva

del escenario, el montaje renuncia a esa profundidad, sitúa el plano de

proyección casi a la altura del telón de boca, y es en dicho espacio donde

tiene lugar toda la representación. Los cantantes quedan comprimidos en esa

estrecha franja horizontal y han de interactuar en todo momento con las

imágenes virtuales. A partir de ahí, el despliegue de fantasía es desbordante.

La obra, por su carácter mágico y de fábula, resulta propicia para ello. El

resultado a ojos del espectador es el de una viñeta animada, una especie de

linterna mágica en la que la mezcla de estéticas y de iconos de la cultura pop

adquiere carácter casi hipnótico. El lenguaje del cine se impone desde el

principio en sucesivos homenajes a los orígenes del séptimo arte: así el

Papageno transformado en Buster Keaton; el Monostatos, en Nosferatu; o el

Sarastro al modo de Abraham Lincoln en El nacimiento de una nación. Y lo que sin duda es más peliagudo aún, y fuente de algunas críticas: la

sustitución de los diálogos de la obra original por sucintos letreros

proyectados al estilo del cine mudo.

La sensación final es la de haber asistido a una gran

experiencia global de los sentidos, pretensión que es intrínseca al propio

género operístico, desde que se inventara a mediados del siglo XVII en la República

de Venecia. Todo ello sustentado siempre por la música extraterrestre de

Mozart, que tiene el poder de hechizarnos en su prodigiosa factura. Nos sucede

lo que a Monostatos y sus esclavos cuando escuchan las campanillas tocadas por

Papageno: nos arrebatamos al baile, a la belleza y la luz que nos trasmite una

música que, sin saber cómo, nos transporta a un grado superior de conocimiento.

Es una mezcla indescifrable de divinidad y de emoción humana. La aproximación

más telúrica a la perfección.

Reseña publicada originalmente en Culturamas (27/01/2016)

No hay comentarios:

Publicar un comentario