La primera de las

óperas maduras de Wagner se abre con dos navíos a merced de un mar en furia. Junto

al buque del capitán Daland, recién fondeado en un fiordo de la costa noruega

tras un violenta tempestad, atraca otro buque fantasmagórico. De su cubierta

desciende un individuo de semblante sombrío… Un hombre ataviado a la antigua

usanza española que huye de una maldición sobre él vertida de navegar

eternamente y al que solo se le permite pisar tierra cada siete años, en busca (o

a la caza) de una mujer que lo redima por medio de un amor puro e

incondicional… ¡El holandés errante!

La conmoción del cuadro

de temporal con que arranca la ópera se transmite magistralmente a la obertura:

las embestidas de las olas, las trombas de agua, el aullido del viento, los

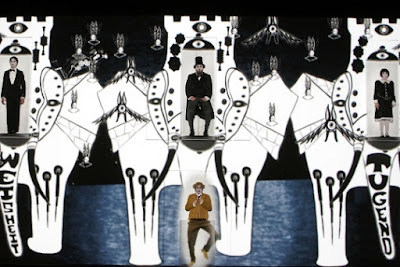

gritos de los marineros ya a salvo… Y la escenografía de la Fura del Baus para

la presente coproducción internacional, que se asoma por el Teatro Real hasta

el próximo 3 de enero, acierta de lleno en el planteamiento visual de partida: un

abismo de oscuridad y la proa de un gran barco surcándolo, sacudida por la mar

gruesa. Pero pronto ese escenario de tormenta amaina en la penumbra. La acción parece

encallar en tierra firme y, mientras el barco es reparado en el dique seco, nos

adentramos en el terreno no menos turbulento de los símbolos y de lo onírico: el

coro de hilanderas con sus ruecas, como Penélopes a la espera de sus Ulises; el

retrato del holandés, al que la hija de Daland, Senta, canta su famosa balada –germen, según confesaba el propio Wagner, de la mayor parte de los

motivos de la ópera–; la pesadilla del

prometido oficial de Senta, el cazador Erik, que teme verla desaparecer en

brazos del navegante…

El asunto de fondo de un

drama tan metafórico como El holandés

errante (1843) está muy en consonancia con la naturaleza del mar. Las aguas

se agitan siempre en busca de reposo. La errancia no se debe a una travesía sin

rumbo, sino más bien a una exploración infructuosa. Del mismo modo, ninguno de

los personajes principales de la obra parece conforme y en paz con su destino.

En todos ellos se despliega el ansia de lo inalcanzable. Daland codicia el

dinero que no posee; el holandés, la calma de abandonar su eterna navegación; Senta,

la vibración de un amor no convencional; Erik, la senda estable del matrimonio…

Y esta filosofía de lo

insatisfecho cabría aplicarse a la propia música de Wagner, siempre impulsada

por su dinamismo de motivos y tonalidades sin resolver. Sin embargo, en el El holandés, tenemos la impresión de que

el maestro encuentra firmes apoyos como compositor. La partitura es

tremendamente consistente en sus hallazgos musicales. Lo mejor de su producción

posterior ya está presente en ella y el reparto del Real, con unas excelentes

voces wagnerianas, una dirección orquestal precisa a cargo de Pablo

Heras-Casado y un coro impresionante en su desempeño, no hace sino poner de relieve

la contundencia de este fortín musical.

Así, concluida la

representación, nos asalta una duda: ¿y si al buque del capitán Daland, en vez

de atracar junto a él un buque fantasma, viniera a visitarlo una fortaleza

flotante? Un castillo que surcara las aguas a la deriva y por cuyo puente

levadizo descendiera a tierra su señor y capitán: música y drama de la mano, en

busca del arte total.

Reseña publicada originalmente en Culturamas (30/12/2016)

Fotografías tomadas

de la producción del Teatro Real de Madrid, del 17 de diciembre de 2016 al 3 de

enero de 2017